-

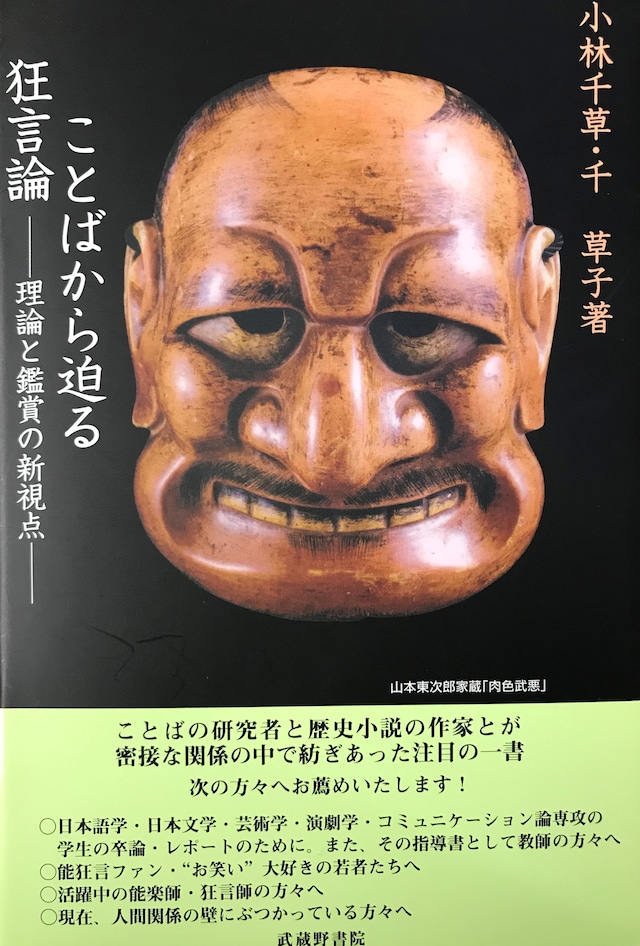

『言葉から迫る狂言論』-理論と鑑賞の新視点ー 小林千草/千 草子

¥2,619

○日本語学・日本文学・芸術学・演劇学・コミュニケーション論専攻の 卒論・レポートのために。また、その指導書として教師の方々へ ○能狂言ファン・“お笑い”大好きの若者たちへ ○活躍中の能楽師・狂言師の方々へ ○現在、人間関係の壁にぶつかっている方々へ 目 次 はじめに Ⅰ ことばから迫る狂言論 狂言台本のことばは〝何を物語るのか〟 第一章 狂言のオノマトペと狂言台本 第二章 大蔵虎明本「武悪」の表現論的考察 ─―〈冒頭部〉を虎寛本・現行本と比較する─― 大蔵虎明本狂言の復元の意義と実践からわかること 第三章 大蔵虎明本「河原太郎」復元考 ―─室町の特徴的な音韻とことば―─ 第四章 大蔵虎明本「河原太郎」復元本文と国語史的考察 狂言と中世資料を有機的に解釈する試み 第五章 『大かうさまぐんき』と狂言「萩大名」 ―─狂言的世界が日常的にあった中世―─ 第六章 狂言「獅子聟」と信長の聟入り 狂言会話の社会言語学的分析 第七章 狂言に反映された働く女のことば ―─「れんじゃく」より―─ 第八章 狂言の夫婦コミュニケーション ―─「ひげやぐら」より─― 第九章 狂言の女たち ―─言語生活の分析から発して―― Ⅱ 狂言鑑賞の新視点 第一章 狂言こだわり入門 一 見ているだけでおもしろい ――「二人袴」「附子」「棒縛」「樋の酒」など 二 音がおもしろい ――「神鳴」「連歌盗人」「鐘の音」など 三 恰好がおもしろい ――「蚊相撲」「唐相撲」「首引」など 四 子方がかわいい ――「靭猿」「金津」「居杭」など 五 女の人がたのもしい ――「河原太郎」「千切木」「ひげやぐら」など 六 ちょっと考えさせられる ――「布施無経」「瓜盗人」「釣狐」など 第二章 狂言を楽しむ ――狂言万華鏡―― 一 笑えぬ狂言――「米市」 二 狂言「釣狐」に想う 三 正調狂言のおもしろさ ――第四回「狂言の会」鑑賞私記 四 「新進立合狂言会」鑑賞私記 第三章 狂言に足をはこんだ観客へのいざない 一 狂言は人間学入門書である ――「布施無経」 二 さあ、ヒットパレードを聞きましょう ――小猿の舞う「室町小歌」 三 四匹目の狐に幸いあれ 第四章 狂言応用編 ――旅に出よう! 一 狂言と花の都(新京都案内)春の巻 二 狂言と花の都(新京都案内)秋の巻 おわりに あとがき 〈巻末付録〉能舞台図と基礎的参考文献 《送料》1冊:レターパック370円 それ以上のお買上の場合、ご連絡の上で配送方法および送料を変更させていただきます。

-

『能から紐解く日本史』 大倉源次郎

¥1,980

著者:大倉源次郎(能楽小鼓方大倉流十六世宗家) 能の成り立ち、演目を解読しながら、能に隠された日本史の真実を探る。 そして、日本が日本であり続けるために。「能」の世界に誘われた読者が、「能」と出合ったことにより、生きた証について考え、何かアクションを起こしたくなるよう、思いを込めた一冊。 ◎能の初心者にもわかりやすい演奏動画付き!(QRコードから読み取ります) 【本書の内容】 序章 本書を楽しむための基本《能楽用語》 第一章 能には歴史の秘密が隠れている 第二章 歴史を動かしたもの──稲作、信仰、戦争 第三章 能の謎の中心──翁と秦氏 特別章 新作能『えきやく』 [本書に登場する演目] 翁・国栖・花筐・田村・白鬚・梅石橋・大江山・小鍛冶・船弁慶・猩々・養老・高砂・百万・道成寺・橋弁慶・鞍馬天狗・隅田川・桜川・鵺・岩船・融・海士・紅葉狩・砧・姨捨・夜討曽我・清経・経正・巴・金札・小袖曽我・現在七面・井筒・夕顔・芭蕉・菅丞相・卒都婆小町・葵上 ほか 《送料》基本 レターパックライト370円。他にもお買上の場合、ご連絡の上、変わる場合がございます。

-

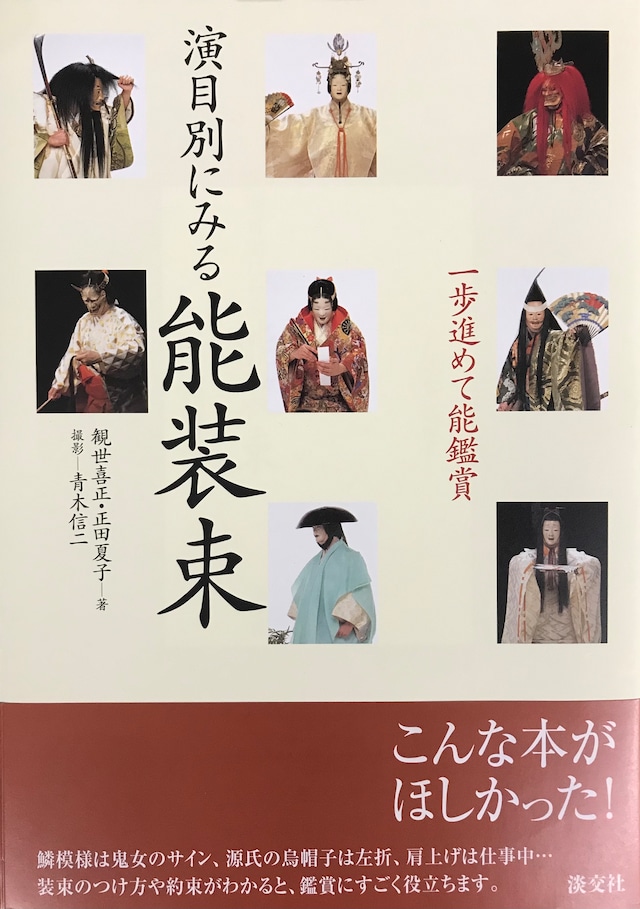

演目別にみる能装束 Ⅰ、Ⅱ

¥3,520

著:観世喜正・正田夏子 撮影:青木信二 能装束から能を楽しむ大型本 Ⅰ:道成寺 翁 清経 屋島 安宅 邯鄲 望月 井筒 羽衣 三輪 百万 熊野 砧 隅田川 葛城 葵上 鉄輪 張良 恋重荷 鞍馬天狗 小鍛冶 鵜飼 船弁慶 俊寛 阿漕 鵺 安達原 紅葉狩 玉井 海士 大般若 Ⅱ:安達原 碇潜 大江山 景清 菊慈童 木曽 鞍馬天狗 小鍛冶 桜川 石橋 猩々 千手 卒都婆小町 高砂 龍田 土蜘蛛 天鼓 融 巴 野宮 半蔀 鉢木 花筐 班女 松風 松山天狗 三井寺 山姥 楊貴妃 弱法師 雷電 《送料》1冊:レターパックライト、2冊:レターパック それ以上の場合はご連絡の上で配送方法および送料を変更させていただきます。

-

能楽手帖

¥1,550

権藤芳一 著 小B6判 302ページ 能楽鑑賞の手引き。能を観に行く前の予習本。 能・狂言をはじめ、演劇評論で幅広く活躍した著者が、上演数の多い130曲を50音順に配し、「あらすじ」を中心に、作者、素材、登場人物、場所、演能時間、小書、演能写真を、 見開き2ページにまとめた。 巻末に能の歴史、能舞台、能の流派、諸役、能の面、能の装束、用語解説を付した。 《発送に関しましての注意点》 郵便局サイトより、ゆうメールは到着までに3日~とありますので お急ぎの方はレターパックをお選びくださいますようお願いいたします。 お届け日数に関しましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

-

能楽対談 第1集、第2集

¥2,200

能楽書林編集部編 第一集 B6判 240ページ 第二集 B6判 276ページ 昭和30年から「能楽タイムズ」に連載された対談をまとめたもの。 聞き手は 丸岡 明。 《発送に関しましての注意点》 郵便局サイトより、ゆうメールは到着までに3日~とありますので お急ぎの方はレターパックをお選びくださいますようお願いいたします。 お届け日数に関しましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

-

横からみた能・狂言

¥2,250

B6判 223ページ 長年、NHKの放送番組に携わってきた著者が、能楽タイムズ紙に書いた 「放送うらばなし」を中心に、コラム、新作の能・狂言・推理小説と、 中身の濃い、素敵な1冊である。 《発送に関しましての注意点》 郵便局サイトより、ゆうメールは到着までに3日~とありますので お急ぎの方はレターパックをお選びくださいますようお願いいたします。 お届け日数に関しましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

-

能・中国物の舞台と歴史

¥2,200

中村八郎 著 B6判 226ページ(巻頭グラビア含む) 観世流梅若会謡曲師範の著者が、中国を舞台にした謡曲のふるさとを訪ねて、 歴史や文化にも触れた好読み物。 隣国、中国を舞台にした曲は、「咸陽宮」「昭君」「張良」「楊貴妃」「西王母」「鍾馗」 「東方朔」「天鼓」「鶴亀」「皇帝」「猩々」「大瓶猩々」「三笑」「菊慈童」 「枕慈童」「項羽」「邯鄲」「石橋」「芭蕉」「合浦」「龍虎」の21曲だが、梅若実氏が復曲した「大般若」を含めた22曲について記録している。 《発送に関しましての注意点》 郵便局サイトより、ゆうメールは到着までに3日~とありますので お急ぎの方はレターパックをお選びくださいますようお願いいたします。 お届け日数に関しましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

-

現代能楽師論

¥2,250

『現代能楽師論』 長尾一雄 著 B6判 309ページ 本書は「能楽タイムズ」に連載したシリーズのはじめの一部を収録したもので、ごく一部の手直しをしている。登場者(敬称略)は、野村万之介、本田光洋、豊嶋三千春、敷村鐵雄、観世清和、近藤乾之助、浅見真州、森 常好、友枝昭世、観世榮夫、一噌幸政、梅若万紀夫、亀井忠雄、工藤和哉、橋岡慈観、善竹十郎、関根祥六、山本東次郎、柿原崇志、金井 章、宝生 閑、小寺佐七、松本惠雄、瀬尾菊次(現櫻間金記)、廣田陛一、橋岡久馬、野口敦弘、三島元太郎、野村耕介(のちの万之丞)、奥 善助、粟谷新太郎、三宅右近、観世銕之丞、田崎隆三、横山貴俊(晴明)、片山九郎右衛門、村瀬 純、梅若紀彰(現実)、野村四郎、香川靖嗣、観世喜之、高橋万紗、北村 治、野村武司(現萬斎)、観世元信、粟谷菊生、金春信高、大倉正之助、今井泰男、友枝喜久夫、一噌庸二、安福建雄、茂山忠三郎、藤田大五郎、野村万之丞(現萬)、大島寛治、村瀬登茂三、野村万作、梅若万三郎、藤田次郎。 跋文、堂本正樹。 《発送に関しましての注意点》 郵便局サイトより、ゆうメールは到着までに3日~とありますので お急ぎの方はレターパックをお選びくださいますようお願いいたします。 お届け日数に関しましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

-

能劇そぞろ歩き

¥1,600

横道萬里雄 著 B6判 268ページ 能楽研究の著者が、今までに書き留めた文章を一冊にまとめたのが本書である。 内容は、「羽衣」について、評論、人と舞台、随想、曲目解説と研究、 能をめぐる創作試案、復曲能の現場、楽劇断想。 《発送に関しましての注意点》 郵便局サイトより、ゆうメールは到着までに3日~とありますので お急ぎの方はレターパックをお選びくださいますようお願いいたします。 お届け日数に関しましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

-

新修観世流「謡の総心得」

¥1,200

丸岡 大二 著 B6判 130ページ これから謡曲の稽古を始めようとする人のために、理解しやすいようにまとめた一冊。 稽古に必要な心構えや習慣など、初心者を始め、すでに稽古を続けておられる方々にも お読みいただきたい本。 内容は、観世流の歴史、謡の本質、曲の構成と小段、謡の特徴、節、稽古の心得。 巻末に、稽古本各欄の見方などを記す。 《発送に関しましての注意点》 郵便局サイトより、ゆうメールは到着までに3日~とありますので お急ぎの方はレターパックをお選びくださいますようお願いいたします。 お届け日数に関しましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

-

幸流 小鼓入門

¥1,100

《発送に関しましての注意点》 郵便局サイトより、ゆうメールは到着までに3日~とありますので お急ぎの方はレターパックをお選びくださいますようお願いいたします。 お届け日数に関しましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

-

能の演出

¥1,800

三宅 襄 著 B6判 242ページ 能楽の研究、評論で健筆をふるった著者が雑誌「謡曲界」に書いたものを 再構した好読み物。 《発送に関しましての注意点》 郵便局サイトより、ゆうメールは到着までに3日~とありますので お急ぎの方はレターパックをお選びくださいますようお願いいたします。 お届け日数に関しましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

-

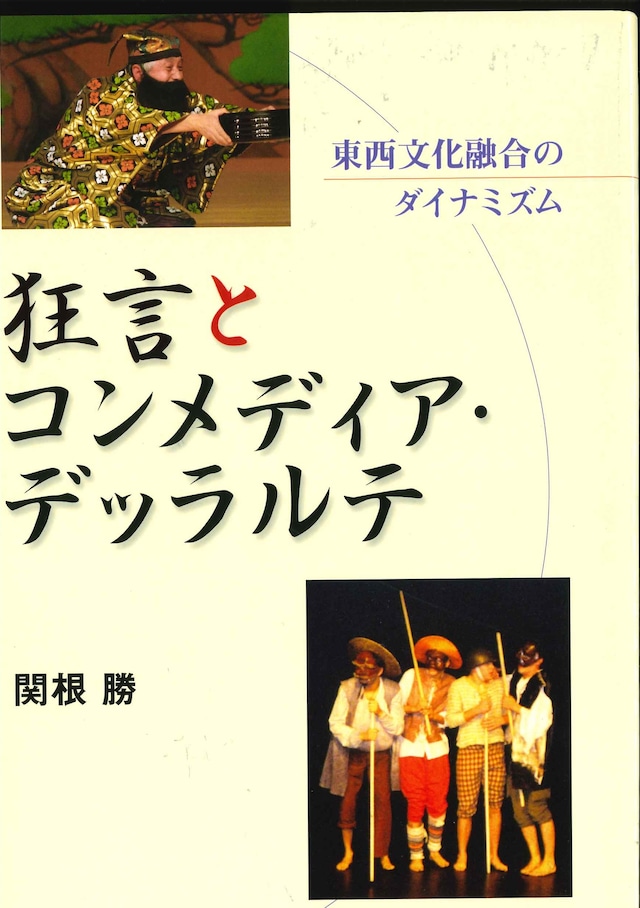

狂言とコンメディア・デッラルテ~東西文化融合のダイナミズム

¥5,800

関根 勝著 A5判 304頁 2008年刊 ¥5,762 舞台による「東西文化の融合」を目指す著者の実験的舞台。イタリア人の学生による「ローマKyogen一座」のローマ公演に始まり、シェイクスピアの「十二夜」を翻案した「酔っ払いの仕返し」の上演である。日本語もおぼつかず、狂言とコンメディア・デッラルテを関根教授の指導で立派な舞台を作り上げた。本書は狂言とコンメディア・デッラルテを比較し、関根氏作の台本、「酔っ払いの仕返し」・「恋の骨折り」・「恋の濡れ衣」・「いたち」の4編を載せ、巻頭にグラビア写真を付した。

-

狂言総覧 -内容・構想・演出-

¥5,000

安藤常次郎、古川 久、三宅藤九郎、小林 責 著 A5判 口絵写真2葉 470頁 1973年刊 ¥4,950 狂言概論。分類により各曲紹介=脇狂言神物;夷毘沙門、福の神、大黒連歌。果報物;末広かり。百姓物;餅酒、筑紫億、昆布柿、佐渡狐。雑物;鍋八撥。大名物;墨塗、雁大名、二人大名、萩大名、入間川、今参、蚊相撲、粟田口、靭猿、秀句傘。聟物;水掛聟、貰聟、舟渡聟、八幡前、鶏聟、岡太夫、二人袴、猿聟。太郎冠者物;宝の槌、文蔵、鬼瓦、痺、花争、菊の花、竹生嶋参、富士松、隠狸、寝音曲、鐘の音、空腕、ぬけから、栗焼、清水、簸屑、口真似、附子、文荷、縄綯、千鳥、樋の酒、棒縛、素袍落、止動方角、木六駄、鳴子、太刀奪、成上り、釣針。出家物;無布施経、地蔵舞、名取川、魚説法、仏師、薩摩守、水汲、呂蓮、泣尼、宗論、楽阿弥、通円、釣狐、悪太郎、大般若、不腹立、骨皮、六地蔵、金津地蔵、花折、小傘、宗八、鉢叩。女物;二九十八、伊文字、伯母ヶ酒、子盗人、塗師平六、法師ヶ母、箕被、内沙汰、茶子味梅、鏡男、引括、比丘貞、庵の梅、枕物狂、金岡、花子、狸腹鼓、鈍太郎、吹取、鎌腹、吃り、石神、千切木、髭櫓、業平餅、田植、若菜。鬼物;節分、鬼の継子、八尾、雷、朝比奈、首引、弓矢太郎、博奕十王。山伏物;腰祈、蝸牛、蟹山伏、柿山伏、苞山伏、梟山伏、禰宜山伏、茸。座頭物;不見不聞、丼礑、猿座頭、川上。雑狂言;昆布売、歌争、花盗人、盆山、芥川、膏薬煉、鶯、酢薑、文山賊、八句連歌、瓜盗人、連歌盗人、茶壷、鱸庖丁、牛盗人、武悪、磁石、竹の子、井杭、長光、三人片輪、米市、仁王。 巻末に用語解説、曲目一覧、参考文献、著者の跋文を記す。 《発送に関しましての注意点》 郵便局サイトより、ゆうメールは到着までに3日~とありますので お急ぎの方はレターパックをお選びくださいますようお願いいたします。 お届け日数に関しましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

-

これで眠くならない! 能の名曲60選

¥2,640

2025年2月15日 第2版! ※本書は2017年10月に初版を刊行し、重版(第2版)に際して仕様を更新いたしました。 中村雅之(横浜能楽堂館長)著 A5判 255頁 2017年誠文堂新光社刊 能は音楽(囃子)、歌(謡)、動き(舞)という3つの要素で構成される日本版ミュージカル。 昔から「能は眠くなる」「難しい」と敬遠する人も多いが、それはもったいない。 能を観るために「勉強」したい、と言う人が多いが、この言葉が、能に対する日本人の思いを象徴している、と著者は語る。 能は本来「勉強」するものではなく「楽しむ」もの。 しかし、どう楽しめばいいのかがわからない、というのも現実。 そこで横浜能楽堂館長であり、日本の伝統芸能、文化・芸術に精通する著者が、「眠くならない指数」「上演頻度」など、ユニークな指標を使った評価や、写真やイラストを大胆に使って、初心者も楽しめる能を案内する。 装束や楽器、能面など能を支える周辺もていねいに解説。 曲の背景にある文化や歴史もわかるようになっている。 ちなみに、能の心地よい音楽に身をゆだねると、眠くなるのは自然なこと。 「眠くなったら、寝てもいいんですよ。」とも著者は言う。(版元サイトより)

-

声の道場Ⅰ~日本の声が危ない~

¥990

心に響く声を! 心に届く言葉を! 女性でありながら能楽師となった著者が始めた和のボイストレーニング「声の道場」。その中で見つけたもの、それは「日本の声の問題点」だった。 夫に、妻に、子供に、そして周りの人たちへ、思いの伝わる声とは------。 著者:山村庸子 昭和23年福岡県生まれ。昭和46年慶應義塾大学商学部卒。昭和47年福岡にて観世流シテ方鷹尾祥史師に入門。昭和53年上京し、梅若六郎師に師事。昭和63年観世流師範となり、梅若会に所属。平成17年観世流準職分となる。緑桜会主宰。「声の道場」主宰。 https://hina.sakura.ne.jp/noh/

-

声の道場Ⅱ~ハイ・ハイ・ハイッ・のすすめ~

¥990

声の道場」ふたたび!! 人間の身体には、考え及ばない可能性がいっぱいあります。それを目覚めさせるために、また、人間社会がより良い方向へ進むためには良い「気づき」の循環が始まるようにすることが大切なのではないかと思うようになりました。「声の道場」が多くの人にとって、そのきっかけになることを祈っています。 著者:山村庸子 昭和23年福岡県生まれ。昭和46年慶應義塾大学商学部卒。昭和47年福岡にて観世流シテ方鷹尾祥史師に入門。昭和53年上京し、梅若六郎師に師事。昭和63年観世流師範となり、梅若会に所属。平成17年観世流準職分となる。緑桜会主宰。「声の道場」主宰。 https://hina.sakura.ne.jp/noh/

-

声の道場Ⅲ~人間力を取り戻そう~

¥990

出逢って 目覚め 目覚めて 出逢う 人の繋がり 私の「声の道場」での活動は“日本の声"から始まりましたが、“日本の体"を取り戻し、“日本の心"を守り、「本当に大切な物は何かも見極める」そんな日本人が少しでも増えることを願っています。 著者:山村庸子 昭和23年福岡県生まれ。昭和46年慶應義塾大学商学部卒。昭和47年福岡にて観世流シテ方鷹尾祥史師に入門。昭和53年上京し、梅若六郎師に師事。昭和63年観世流師範となり、梅若会に所属。平成17年観世流準職分となる。緑桜会主宰。「声の道場」主宰。 https://hina.sakura.ne.jp/noh/